今回はメディアの効果研究について解説していきます。メディアが世論に与える影響を明らかにしようとする研究は様々に行われてきました。たとえば、プロパガンダに人々を誘導する力はあるのかどうか、マスメディアは世論にどう影響を与えるのかということを明らかにするものなどです。メディアの効果研究に関するいくつかの研究を紹介していきます。

メディアの影響力に関する研究

政治とメディアは切っても切り離せない関係です。政治的な出来事を知る手段として、多くの人はテレビや新聞を利用します。最近では新たな手段としてインターネットも情報源の1つとなっています。政治との付き合いが最も長いメディアである新聞から見ていきます。

新聞の誕生と世論の形成

新聞の誕生に際して、印刷技術の誕生と発展が大きく関わっています。この部分に関しては第3回(https://uenashi.com/explanation-of-media-3/)の方で解説しているので詳しくはそちらを参照してください。

新聞誕生の歴史

16世紀、ヨーロッパ(特にドイツ)では「フルークブラット」(flugblatt、ドイツ語でビラやちらしを意味する)と呼ばれるビラが配られていました。これは日本でいうところの「瓦版」のようなものです。戦争や災害などのニュースを伝えるために不定期で発行されていました。

17世紀になると、定期的なニュースの刊行がスタートします。特にイギリスでは清教徒革命(1641−1649)や名誉革命(1688)が発生する中で、情報に対する需要が高まったためにニュースが広まりを見せていきます。また、1965年には検閲法が廃止され様々なニュース紙が登場します。ただし、印紙税や広告税がかかるため新聞は高価で、庶民が手にするのは厳しい状態でした。

18世紀には、コーヒーハウスが情報収集の場として力を発揮します。コーヒーハウスとは喫茶店のことですが、ここではただ単にコーヒーを飲むだけではなく、新聞などの出版物を閲覧することができました。また、ただ静かに閲覧するだけではなく話題のニュースや政治について議論する場でもありました。コーヒーハウスを利用する人全てが文字を読めるわけでありません。中には文字が読めない人のために新聞を音読する人もいました。人と人との交流の場であるコーヒーハウスは世論形成の場となっていたのです。

公共圏の成立と転換

ドイツの哲学者ハバーマスはコーヒーハウスで人々が議論する様子をみて、この空間のことを「公共圏」と呼びました。公共圏とは、「コミュニケーションを介して異なる意見や立場が交わされる社会的な場」(伊藤守編. よくわかるメディア・スタディーズ. ミネルヴァ書房, 2009, p.78)のことです。そして、この公共圏を形成するにあたってなくてはならない要素が新聞というメディアです。人々は新聞を通して情報を収集し政治についての積極的な意見交換を行いました。この初期の公共圏をハバーマスは意思形成のための開かれた議論空間として肯定的に捉えていました。

ところが、社会の発展とともに公共圏の性質が変化していったことを著書『公共性の構造転換』で示しています。そこには、公共圏に必要不可欠なメディアの内容の変化(高度に批判的で政治的な内容からゴシップやスキャンダルなど大衆向けの内容への変化)や国・行政の広報活動の広がりがありました。メディアから得られる情報が必ずしも議論を呼び起こすものではなくなっていったために公共圏でこれまで行われてきた積極的な意見交換が行われなくなっていきました。ハバーマスはこの変化を公共性の構造転換として否定的に捉えたのです。

擬似環境論とステレオタイプ

ここまで見てきたように、新聞というメディアは世論の形成に大きくかかわってきました。「新聞は議論を活発にし、人々が自由かつ平等に社会を語るためのもととなる情報を提供するメディアである」といえば、あたかも新聞は近代化に貢献してきた素晴らしいメディアであるかのように思えるかもしれません。しかし、果たして新聞というメディアを手放しで褒め称えるのは適切なことなのでしょうか。

アメリカのジャーナリストであるウォルター・リップマンはその著書『世論』の中で、新聞が「ステレオタイプ」を用いて「擬似環境」を作り出す危険性を指摘しています。「擬似環境」とは、実際と異なるイメージ上の環境のことです。第3回(https://uenashi.com/explanation-of-media-3/)で解説した「想像の共同体」の考え方に近いものと考えていただければわかりやすいかもしれません。

私たちの頭の中にある環境のイメージ=擬似環境

リップマンは、人間の行動の多くは「実際の環境」ではなく「擬似環境」に反応して起こると主張しています。その具体例として、とある孤島に住む人々の事例を取り上げています。

1914年のこと、大洋に浮かぶある孤島にイギリス人とフランス人とドイツ人が暮らしていました。その島には電信もなく島の外の情報を得る手段はふた月に一度くる郵便船のみでした。1914年9月の郵便船は到着が遅れました。島の人々の話題といえば、前の便で届いた新聞に載っていたある事件の裁判判決はどうなったのかということです。そして、遅れていた9月の郵便船がやってきました。そこで人々は判決結果よりも重大な事実を知らされます。それは六週間以上も前から第一次世界大戦が始まっており、イギリス・フランスはドイツと戦闘状態にあったということです。島に住む人々も例外ではありません。本来は敵対する者同士であるにもかかわらずこの六週間はまるで友人のように暮らしていたというわけです。

実際の環境はイギリス・フランスとドイツが戦争している状態であり、もし実際の環境に反応して人々が行動を起こすのであれば、この島の住民も敵味方に分かれて対立しているはずです。しかし、この島では六週間以上もの間そうした対立は起こりませんでした。それは、島に暮らす人々の頭の中にあるイメージ(=擬似環境)が9月の船がやってくる前の状態で更新されることなく止まっていたからです。

実際の出来事ではなく、新聞が伝える「擬似環境」こそが人々の行動の多くに影響を与えるというわけです。

また、リップマンは新聞が「擬似環境」を作り出す際に「ステレオタイプ」を用いることを指摘しています。

「人は見てから定義しないで定義してから見る」

「あるステレオタイプの体系がしっかりと定着しているとき、われわれの注意はそうしたステレオタイプを支持するような事実にひかれ、それと矛盾するものからは離れる」

上の二つを簡単にまとめれば、人々は固定観念を作ってから都合よく解釈するということです。さらに詳しく解説します。

「ステレオタイプ」という言葉は皆さんご存じかと思いますが、この言葉の生みの親はリップマンです。ステレオタイプとは、先入観や偏見、固定観念を意味する言葉であり、私たちはこの言葉をあまり良い意味では用いないかと思います。

例えば、「日本人はみんな勤勉だ」「アメリカ人はみんなフレンドリーだ」と言われると、何となくそうかもしれないと納得してしまうかもしれません。しかし、よくよく考えてみれば日本人は皆勤勉なわけでもアメリカ人が皆フレンドリーなわけでもありません。

「ステレオタイプ」の問題点は、そのステレオタイプに表現される事象が注目されがちになることにあります。例えば、日本人であれば勤勉さ、アメリカ人であればフレンドリーさがより注目されさらに強固なステレオタイプとなり、個性は埋没していきます。

「人は見てから定義しないで定義してから見る」というのは、各々の持つステレオタイプ(日本人は勤勉、アメリカ人はフレンドリーというイメージ)を通して物事(日本人、アメリカ人)を見てしまうということです。そして、「われわれの注意はステレオタイプを支持するような事実にひかれ」(日本人の勤勉さ、アメリカ人のフレンドリーさを示すエピソード)、「それと矛盾するものからは離れる」(怠ける日本人、人見知りなアメリカ人など個性は排除される)わけです。

ステレオタイプも含め、イメージで構成された「擬似環境」をもとに人々は行動を起こします。そして、その行為の結果は「実際の環境」に影響を与えるものであり、ときに予想外の出来事を引き起こすことにつながります。自分の頭の中でイメージする環境ばかりが拡大していくことで実際の環境との差が広がり、それは結局のところ人間と環境の合理的な相互作用関係の崩壊につながります。

リップマンのいう「ステレオタイプ」を用いて「擬似環境」を作り出すことの危険性というのは、理性的な公衆の合理的な判断に基づく行為を前提とする民主主義が、実際とは異なる「環境」をもとに人々が判断することで矛盾と危機を引き起こし崩壊するということです。

弾丸効果論

メディアの影響力は弾丸のように強力な効果を持つという考え方をしたのが弾丸効果論です。注射をするかのごとく直接的に影響を与える力を持つという意味で皮下注射モデルともいわれます。

この考え方は1930年代末までのメディア効果研究の中心的な仮説の一つであり、ラジオの影響力を明らかにする過程で登場しました。この時代はラジオや映画、ビラやポスターなどのメディアを活用した広報(プロパガンダ)が盛んに行われました。とりわけヒトラー率いるナチスはこれらのメディアを積極的に利用し、大衆の支持を集めていきました。この宣伝「効果」に関心が集まり、研究が行われていく中で現れた一つの仮説が弾丸効果論です。

弾丸効果論の事例としてよく取り上げられるのが、1938年10月30日に放送されたラジオドラマ『宇宙戦争』による騒動と、1943年9月21日に行われた人気タレントによるマラソン(長時間)放送を通じた戦時国債購入キャンペーンです。

1938年10月30日の夜、アメリカCBSラジオでオーソン・ウェルズによるラジオドラマとして、H・G・ウェルズ原作の『宇宙戦争』を放送しました。ただ単に『宇宙戦争』をドラマとして放送するのではなく、臨時ニュース風に実況を交えつつ、あたかも実際に火星人が侵攻しているかのような演出がなされました。そのラジオ放送を聞いていた人々は、それがフィクションではなく本物だと勘違いし、数百万人がパニックに陥ったとされました。

1943年9月21日、アメリカCBSラジオで人気タレントのケイト・スミスによるマラソン(長時間)放送が行われました。戦争中のアメリカは、戦時国債を購入してもらうためにこのチャリティを企画し、朝8時から夜中の2時までの18時間に及ぶラジオ放送での呼びかけにより、3900万ドルを集めました。

ヒトラー率いるナチスの躍進や火星人襲来パニック、戦時国債購入キャンペーンの事例をみると確かにメディアの影響力は強大なものに思えます。ただし、例えば火星人襲来のニュースが流れた当時、ナチスが台頭しドイツ軍による空襲や侵攻が行われ世界的に非常に不安定な状況にありました。パニックを引き起こしやすい環境は整っており、一概にラジオの効果によるものだということはできません。また、パニックそのものについても実際にはさほど大きな騒ぎになっていなかったとする研究もあります。

時代背景を含め社会があっての影響力であり、決して効果が小さいわけではないけれども、みんなが動かされてしまうわけでもないというのがメディア効果の実際のところです。

限定効果論

1930年代までは、メディアによって、大衆が直接的に同じ影響を受けると考えられていました。メディアで人々を直接的かつ効果的に動かせるという弾丸効果の仮説が主流であった時代は終わり、1940年代に入ると限定効果論が現れ始めます。限定効果論は名前の通り、メディアの影響力は限定的であるとする仮説です。

アメリカの社会心理学者ラザースフェルドは大統領選挙を題材にメディアの影響力を分析しました。大統領選挙ではマスコミによる様々な選挙キャンペーンが行われます。有権者の投票行動を左右する要素は何なのかという問いのもとに、選挙キャンペーンにより有権者の投票行動に変化が出るのかなど調査するため、パネル調査(ある期間、同じ対象に同じ質問を繰り返し行う調査)が行われました。その結果、選挙キャンペーンにより投票意図を変えた人は1割だけと分かり、マスコミの弾丸効果論は否定されることになります。

そして、この調査を受けてラザースフェルドが唱えたのは、

「投票行動は、選挙キャンペーンではなく、先有傾向に大きく影響される」

「マスコミの選挙キャンペーンは、投票意図を変える効果よりも、あいまいな投票意図を確かなものにする効果の方が強い」

「投票意図を変える効果については、個人的なつながりによるところが大きい」

「選挙キャンペーンは対立する陣営の支持者よりも同じ陣営の支持者に届く」

といったことです。

上から順番に解説していきます。

「投票行動は、選挙キャンペーンではなく、先有傾向に大きく影響される」というのは、有権者の投票行動に影響を与えるのはマスコミの選挙キャンペーンではなく、個人がもともと持っている政治的スタンスであるということです。自由民主党の宣伝を見たからといって自民党に投票するわけでもなければ、日本共産党の宣伝を見たからといって共産党に投票するわけでもありません。政治的スタンスがはっきりしたものかあいまいなものかという違いはあれど、個人がもともと持つスタンスが投票行動に一番影響を与えるのです。投票行動に直接的に影響しないという点で、マスコミの弾丸効果論を否定するものとなっています。

「マスコミの選挙キャンペーンは、投票意図を変える効果よりも、あいまいな投票意図を確かなものにする効果の方が強い」というのは、選挙キャンペーンには政治的スタンスを変える力というよりも、あいまいな政治的スタンスをはっきりさせる力があるということです。「なんとなく自民党?」「共産党かなあ」という人の意思を、「私は自民党支持!」「僕は共産党支持!」と確かなものにする力を持ちます。

「投票意図を変える効果については、個人的なつながりによるところが大きい」というのは、政治的スタンスを変えるのは、マスコミの選挙キャンペーンではなく、家族や友人など個人的なつながりの人々であるということです。例えば、自民党から共産党に、共産党から自民党へと政治的スタンスを大きく変える要因になりうるのは、マスコミの選挙キャンペーンではなく、家族や友人といった身近な人の意見なのです。この考え方は後程説明する「コミュニケーションの二段階の流れ」仮説につながります。

「選挙キャンペーンは対立する陣営の支持者よりも同じ陣営の支持者に届く 」というのは、例えば自民党の選挙キャンペーンは自民党支持者に、共産党の選挙キャンペーンは共産党の支持者により届き、対立する陣営に自陣営のキャンペーンは届きにくいということです。これを「選択的接触」といいます。インターネットが身近となった今、選択的接触の傾向は一層高まっています。

ネットを使えばいかなる情報にも自由にアクセス可能であるという点だけを考えれば、限られた時間やスペースで報道するしかない既存のマスメディアよりも幅広い情報を得られるので、ネットのほうが優れているといえるかもしれません。

しかし、自分のネットでの情報収集を振り返ってみてください。自分が知りたいと思った情報は当然検索するでしょう。では、自分が知りたいとは思わない情報は検索するでしょうか?

多くの人はしないのではないではないかと思います。

ツイッターで考えてみるとわかりやすいかもしれません。自民党支持の人は同じく自民党支持の人をフォローし、その発信をリツイートします。共産党支持の人も同じ意見を持つ人に共感しフォローし拡散することでしょう。この両者が交わる場面というのは多くの場合、互いの主張をぶつけ非難しあう敵対的なものになります。誰しも自分にとって共感できる都合の良い情報を求め、敵対的な意見は遠ざけようとします。

ラザースフェルドの唱えた傾向は、インターネットの普及の中で顕著に現れているということです。

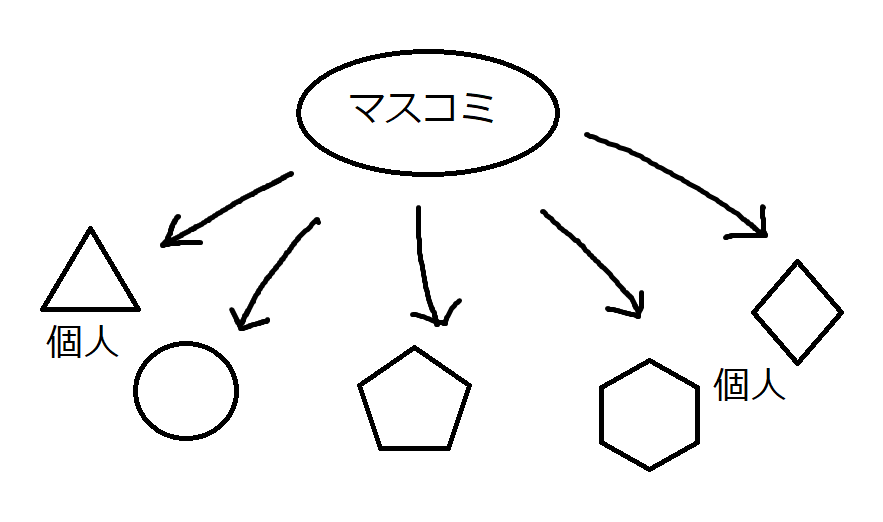

「コミュニケーションの二段階の流れ」仮説

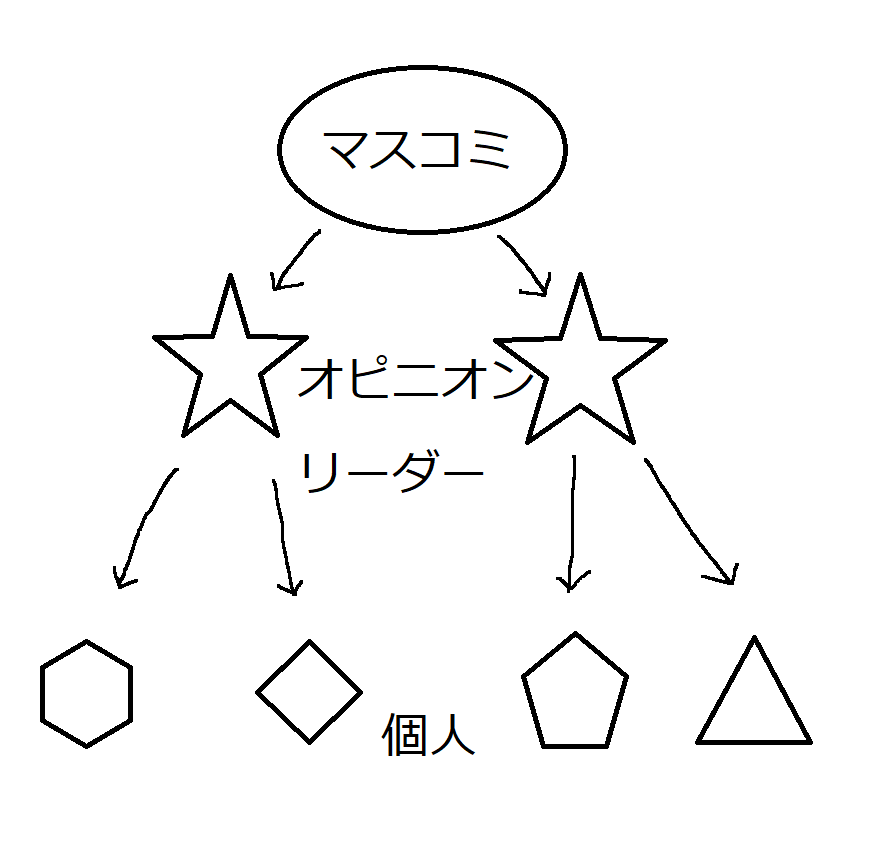

人々の意思決定は、マスメディアよりも個人に左右されるということを主張する仮説です。この仮説において重要になってくるのが、オピニオンリーダーの存在です。オピニオンリーダーというのは、ある集団・階層・組織・コミュニティの中に存在する権威のことです。その集団においてオピニオンリーダーは大きな影響力を持ち、ほかの人々の意思決定を左右します。

マスメディアの情報が、直接個人に届くのではなくオピニオンリーダーを経由して届くとき、人々の意思決定に影響を及ぼします。

意思決定に与える影響は小さい

意思決定に与える影響が大きい

マスメディアの情報それ自体が、個人の意思決定に与える影響は軽微ですが、オピニオンリーダーを経由した情報は意思決定に大きな影響力を持ちます。それは、オピニオンリーダーを経由することで、マスコミメディアから発信された情報に、新たな解釈や価値が付与されるためです。

例えば、新たに原子力発電所が建設されるというニュースがあったとします。マスコミの報道そのものは新しい原発が作られるという事実を伝えているだけであり、各々思うところはあるにしても個人の意思に大きな影響を与えるものではありません。しかし、原発に関して日頃から発信している論客や有名人など影響力を持つオピニオンリーダーがこの報道にコメントを添えると、その情報が個人に与える影響は格段に増します。推進派のオピニオンリーダーはこのニュースを肯定的に受け止める解釈をし、推進派の個人はその解釈に賛同し拡散します。反対派のオピニオンリーダーはこのニュースを否定的に受け止める解釈をし、反対派の個人はその解釈に賛同し拡散します。

このようにもとは同じ情報でも、オピニオンリーダーを介すことによってその受け止めには大きな差が出るのです。

新たな強力効果論

1960年代後半になると、マスコミの効果研究は新たな段階に入りました。ここで登場する新たな強力効果論は、社会においてマスコミの力は弾丸効果論ほどではないが、ある程度強力なものであると捉えています。弾丸効果論や限定効果論では、マスメディアの情報とそれが与える人々への影響という視点で、その効果は「強力」なのか「限定的」なのか議論されてきました。新たな強力効果論では、マスメディアの提供する情報そのものだけに注目するのではなく、そのマスメディアがある社会が私達に与える影響も考慮して効果を捉えようとしています。

つまりは、テレビや新聞、インターネットなどのメディアが存在している今の社会環境がどのような影響を与えているのかというアプローチで効果を探ろうとするものであるということです。

そして、マスメディアの存在そのものが影響を与えていることを説明しようとする仮説として、「議題設定機能(アジェンダ・セッティング)」「沈黙の螺旋」「培養分析」という考え方があります。

議題設定機能

議題設定機能の仮説は、1972年にマコームズとショーが唱えたものです。この仮説では、マスメディアは物事についてのどのように考えるかを提示するのではなく、何について考えるかを提示する機能を持つとしています。選挙とマスコミで考えてみるとわかりやすいかもしれません。

例えば、選挙が近づくと各党の政策や公約、あるいはその選挙の争点が次々と報道されます。消費税増税が争点と連日のように報道されれば、「今回の選挙の争点は消費税なんだ」と人々は認知すると思います。そして、人々は消費税増税についての賛否を考え、投票に向かうわけです。

しかし、この選挙において消費税は本当に一番重要な争点だったのでしょうか?消費税よりも重要な争点はなかったと言い切れるでしょうか?

私達はメディアが取り上げたニュースを争点であると認識し、それについて考えをめぐらせます。しかし、このとき誰もメディアが提示する争点そのものを疑うことをしません。メディアが提示する争点に対してどのように考えるのかは個々人で違います。しかし、何を争点として何を考えるのかということについてはマスメディアの報道によるところが大きいのです。

マスメディアが強調するトピックは多くの人に認知され、あたかもそれは重要なものであるかのように思われがちになります。マスメディアはその制約上、すべての出来事を報道することはできないので優先順位をつけて報道しているにすぎませんが、トピックの優先順位がそのまま重要度に見えてしまうのです。そして、メディアの議題設定機能によって作り出された環境の中で私たちはあれこれ考えをめぐらせているのです。

沈黙の螺旋

エリザベート・ノエル=ノイマン が唱えた「沈黙の螺旋」仮説とは、人は孤立を恐れ自分が多数派であると認知すれば意見を表明するが、少数派であると認知すれば沈黙するという理論です。そして、多数派とされた人々はますます意見を表明して多数派になり、少数派の人々はますます沈黙することになるという考え方です。

ただし、この仮説が必ずしも当てはまるかというと決してそうではありません。多数派より少数派の方が声を上げて社会に訴えかけることもしばしばあります。また、「沈黙の螺旋」仮説はあくまでマスメディアを想定して唱えられた考え方であり、新たに登場したメディアであるインターネット上でも同様のことが起こるのかということは考える必要があります。特にツイッターのようなSNSでは、自分の意見に合致する人とのつながりが多くなります。つまり、世間では少数派の立場にあっても、SNS上ではあたかも多数派であるかのような感覚に陥ることがあるわけです。そうなると、自分が多数派であると錯覚しているわけですから、沈黙せず意見を表明することでしょう。

培養分析

ガーブナーが唱えた「培養分析」仮説とは、マスメディアが発信する情報が受け手の現実認識を作り出しているとする仮説です。つまりは、マスメディアが物事のある一部分を切り取って繰り返し発信する(培養する)ことで、その物事に対する私達の認識は現実から大きく外れたものになるということです。

例えば、高齢者ドライバーによる痛ましい死亡事故が起きるとメディアはそれを大きく報道します。そして、似たような事故が連日のように報道されると、あたかも高齢者ドライバーが引き起こす死亡事故が近年増加しているかのような印象を受けます。しかし、統計データから高齢者ドライバーの事故件数を見た記事(https://news.yahoo.co.jp/byline/mamoruichikawa/20161120-00064606/ 2020年1月19日参照)によると、必ずしもそうとは言えないということがわかります。

高齢者ドライバーによる事故や児童虐待など、社会的に注目度の高い話題は優先的に繰り返し報道されます。そして、似たような事件が二つ三つ連日のように報道されると、「最近○○が増えたなあ」と感じることでしょう。しかし、それはあくまでメディア上で頻出しているだけであり、実際に増加しているのかはわかりません。昔はとりたてて報道されなかったことが、時代の変化によって注目され報道されるようになっただけという可能性もあります。

「メディアに登場する回数の増加≠社会全体で発生した件数の増加」ということを頭の片隅に入れてニュースを見なければ、現実とはズレた認識で社会を考えることになりかねません。

エンコーディング/デコーディング

1980年にスチュアート・ホールが唱えた「エンコーディング・デコーディング」は、情報の受け手に注目した理論です。マスメディアの発信する情報に対して、受け手はそのまま受け止めるのではなく、それぞれの解釈によって理解するという考え方です。

例えば、あるカメラマンが戦地の様子を発信しています。そこには戦う兵士が映っています。カメラマンは正義のために戦う兵士を人々に知ってほしいという意図を持って映していますが、受け手である視聴者が皆、カメラマンと同じような解釈をするとは限りません。ある人は、カメラマンと同じく正義のために戦う兵士の姿を想うでしょう。しかし、なかには「なんて酷いことをしているのだ」と感じたり「戦争なんて税金の無駄だ」と感じる人もいるでしょう。カメラマンの発信したいことと受け手が感じることは必ずしも一致しません。

戦地の様子を発信するといっても全てを伝えることは不可能です。必然的に発信されることは限られてきます。兵士が戦う姿を映すのか、戦争で苦しむ市民の姿を映すのか、破壊された町を映すのかということは個々のカメラマンによって異なります。カメラマンが何を写すかということは、カメラマンの解釈(エンコーディング)によるものです。そして、それを見た視聴者もまた解釈(デコーディング)をするのです。

解釈をするのは情報の送り手だけではありません。送り手がその意図を持って解釈(エンコーディング)し発信するように、受け手もまた自らの思想や社会的背景(人種や宗教、性別など)によってその情報を解釈(デコーディング)します。

今や誰もが発信者となれる時代ですが、送り手の表現を受け手が送り手の意図通りに理解するとは限らないということを意識する必要があります。解釈のズレは“炎上”につながります。

まとめ

ここまで、メディアの影響力に関する研究を見てきました。特に「新しい効果研究」として紹介した理論は、比較的新しい研究であり今日にも通じている話なので、思い当たる節もあったのではないかと思います。デマ、炎上、フェイクニュース、流行、口コミなど様々な社会現象を深く考えると、人間のコミュニケーションの不思議さと面白さに気がつくことができます。

メディア研究とは言いますが、社会を考えずしてメディアを考えることはできません。これまでの記事が、社会を考え人間の不思議さと面白さに気がつくことのきっかけになれば幸いです。

コメント